原子爆弾を開発した科学者の物語であるにもかかわらず、広島・長崎の被爆者の実態が描かれることがなく、さらには宣伝において別のコメディ作品『バービー』とコラボしたSNS投稿が批判の嵐を巻き起こした映画『オッペンハイマー』。2024年3月29日、この作品が、世界から遅れて日本でも封切られた。

実際にはどのような作品なのかを確認すべく、私は映画館で鑑賞して来た。

本作は第二次世界大戦の映画として最多の世界興行収入5億ドル突破するなど、記録的なヒットとなった。アカデミー賞では7部門を受賞するなど、高い評価も得ている。だが、見た後何か腑に落ちず、モヤモヤしている人は多いのではないかと思う。

今回は、ストーリーや歴史上の事実との比較、カメラワークや美術面など映像表現をレビューしながら、映画『オッペンハイマー』はどこがおかしいのかを解き明かしていこうと思う。さらに、これは「2023年時点でこんな映画が作られました」というヒロシマ・ナガサキに連なる「出来事」でもあるので、クリストファー・ノーラン監督ら製作者の言動も評していきたい。(以下、敬称略。結末までのネタバレを含みます。For international readers: About translations on my site)

目次

『オッペンハイマー』作品概要

本作は、評伝『オッペンハイマー』(原題:American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer、カイ・バード、マーティン・J・シャーウィン著)を原作に、原爆を開発した科学者、J・ロバート・オッペンハイマーの栄光と没落までを描いた作品だ。

あらすじ

映画冒頭は、屋外で雨を見つめるオッペンハイマーに続き、太陽の核融合反応と思われる映像が流れ、人間に火をもたらしたことで罰を受けたプロメテウスの神話が引用されて幕を開ける。

ストーリーは、戦後「赤狩り」で糾弾される立場になった彼の回想と、作中現在である聴聞会のシーンを行き来しながら進んでいく。以下では、回想で描かれた内容を軸にあらすじをまとめる。

――オッペンハイマーは、ユダヤ系アメリカ人の優秀だが情緒不安定な若者だった。大学卒業後はイギリスのケンブリッジ大学へ留学したが、手先が不器用で実験が下手だったために周囲とうまくいかない。そこで移った先のドイツで、量子力学に魅了されていく。オランダ、スイスを転々とした後、ホームシックからアメリカへ帰国。カリフォルニア大学バークレー校で教え始める。当時のアメリカでは量子力学は未知の分野であり、最初は学生1人と不人気だったが、熱意をこめて教えるうちに注目され、優秀な学生が集まるようになっていった。

この頃、オッペンハイマーは政治活動にも熱心で、党員ではないものの共産党の集会にたびたび出席していた。また大学では、労働組合を組織した中心的人物でもあった。

そんな折、ナチス・ドイツが核分裂反応を成功させたと報が入る。核分裂を利用した爆弾の可能性を予期する科学者の一人だったオッペンハイマーはひどく焦りを覚えた。

彼が元共産党員で元生物学者のキティと結婚し、子育てをしていた頃、軍人のグローヴスが訪問してくる。グローヴスは極秘計画「マンハッタン計画」のリーダーとなる科学者を探しており、優秀だと有名だったオッペンハイマーに打診した。政治にはうといが、ナチスより早く原子爆弾を作らなければと焦っていたオッペンハイマーは、マンハッタン計画で自らリーダーシップをとり、弟が牧場を所有する荒野のロスアラモスに町を丸ごと造って、優秀な科学者たちを家族ごと呼び寄せるという壮大なプロジェクトを進めていく。こうして彼は、ロスアラモスで「創設者で市長で保安官」といわれるほどのカリスマ的存在になった。だがチームには、研究者の立場を捨てて軍の一部となるのか、数百年にわたる物理学研究の集大成が大量破壊兵器なのかと、彼に反対する科学者も現れ始めていた。

オッペンハイマーはアインシュタインを訪ね、原爆の可能性を記したメモを見せる。するとアインシュタインは、開発をやめて研究をナチスと共有するよう進言する。そうすればどちらも原爆を使わないと考えたのだ。

それでもオッペンハイマーはナチスのほうが2年進んでいると焦り、開発に必死だった。だが、いざ原爆の現実化が見えてきたり、チーム内に水素爆弾の可能性を提案する科学者が現れたりする中で、漠然とした不安を覚えるようにもなっていく。

1945年5月、ヒトラーが自害。チームでは原爆の開発目的はなくなったという声が上がり、日本の敗北はすでに確実だと指摘されたが、オッペンハイマーは標的を日本に変えるよう提案する。原爆を人間に使う根拠を問われると、平和を持ち出しながら説明に手こずり、賛同はいまひとつ得られない。一部の科学者は原爆を使わないよう政府に訴える署名を集めるが、オッペンハイマーはサインしなかった。標的都市を決める会議では、原爆は日本に心理的な影響を与えられると軍に進言する一方で、倫理的な問題や軍拡競争への危惧にも言及するなど、言動が矛盾するようになる。

会議では、核実験を7月のポツダム会談の前に行うと決定された。科学者たちは準備に走るが、「世界を壊すな」と批判する者もいた。そして、人類初の核実験は成功。オッペンハイマーは壇上で拍手喝采を受けたが、自宅で報告を受けたキティは暗い顔をしていた。

オッペンハイマーは、開発した原爆の使い方を判断するのは政府であり、科学者の自分は意見を言える立場にないという現実に突き当たる。そして8月5日の夜、原爆投下の連絡を待ち続けるが、電話が鳴ることはなかった。翌日、自宅でラジオ放送から広島への原爆投下を知る。ようやくグローヴスから「君を誇りに思う」と電話が入り、「安堵している」と答えるが、その表情は暗かった。

広島への原爆投下を受け、オッペンハイマーはロスアラモス研究所で拍手喝采に迎えられた。壇上では「世界は今日を忘れない」と高らかに演説し、次の原爆投下を鼓舞する。だが、拍手を原爆の轟音に、室内の照明を閃光に、よく見知った聴衆の顔に被害者を投影するなど、内心では葛藤を抱えていた。

戦後、オッペンハイマーは「原爆の父」として雑誌に取り上げられ、多くのアメリカ兵を救ったとして人々から英雄視された。

ソ連との核開発競争を危惧するオッペンハイマーは、米大統領・トルーマンに核兵器を管理する国際機関を立ち上げるよう直談判に行く。そこでロスアラモス研究所はたたんで先住民に返すつもりであること、自分の手が血塗られているように感じると話すと、トルーマンは広島と長崎が恨むのは自分であって開発者ではないと言い、オッペンハイマーを「泣き虫の赤ん坊」として取り合わなかった。科学者の講演会では、原爆投下から31日後の広島が紹介されていた。爆心地から1.6kmの範囲は全員重症の大やけどを負い、服の縞模様が肌に焼き付いた人もいたこと、軽傷で幸運だったと言った人もその後原爆症で死んだ、という報告を聞きながら、オッペンハイマーはただ頭を抱えていた。

1949年には、ソ連が核兵器開発に成功する。アメリカでは衝撃が走り、核兵器開発推進が叫ばれるようになる。ここでオッペンハイマーは水爆開発に反対を表明。科学者や政治家らと対立し、「赤狩り」旋風の中で共産党やそのメンバーと関わった過去やソ連のスパイ疑惑を問われていく。

非公開で行われた聴聞会では、マンハッタン計画での仲間が次々嘘をつき、追い詰められる。だが様々な証言が積み重なると、スパイ疑惑は、オッペンハイマーに個人的な恨みを持っていた軍人・ストローズが、同じく彼を良く思わない科学者や政治家とつながって張り巡らせた陰謀だったことが判明。こうしてスパイ疑惑は晴れたが、危険人物との関係を続け、水爆をめぐっては不穏な動きをしているとされ、機密情報へのアクセス権更新は却下された。

――以上が、時系列で並べ直したストーリーの内容だ。この後は全体の締めに入り、オッペンハイマーがアインシュタインから「自分の功績の罰を受ける番だ」と諭され、後年になって「許された」と示唆するシーンが入る。ラストは、オッペンハイマーの「我々は破壊した」というセリフの後、雲の上の映像、そして地球が火でつつまれていく映像が流れて幕となる。

事実とは異なる点に注意

以上はあくまで映画『オッペンハイマー』のあらすじであって、事実とは異なる点や、誤解を招きかねない点、また描かれていない事実があることには細心の注意を要する。

私からは、特に以下の4点を解説しようと思う。

- 広島・長崎の原爆犠牲者や被爆者が受けた特有の外傷や、原爆症の症状

- 当初、原爆はナチス・ドイツを標的に開発された

- ナチス・ドイツの降伏によって原爆の標的が日本になった

- オッペンハイマーが日本を標的にするよう提案した

本作では扱われていない重要な点については、レビューの中で随時紹介していく。

現実の原爆被害からは完全に乖離

オッペンハイマーが見たビジョンとして描かれたものは、現実の被爆者とは少しも似ていなかった。これについては原爆の惨状を学校で習っていれば誰でもすぐに分かると思う。

具体的に言うと、まず聴衆の顔にななめ縦のしわが寄るという表現があるのだが、私が知る限り、原爆の熱線と放射能を浴びた人がこうなったという証言はない。犠牲者の頭部について言うなら、現実には、頭部全体が大やけどで真っ赤になり、髪がちぢれていた。両目の眼球が落ちて、目だった箇所が穴になっていた人もいる。小さな子の頭が白く水膨れて何倍もの大きさにふくれあがり、両目と口だったとおぼしき部分がわずかな点になっていた、という証言もある。これは頭部に限った話で、実際には全身が大やけどで真っ赤になり、焼けた皮膚が垂れ下がって幽霊のような姿をしており、誰なのかはおろか男か女かすら分からない状態だったという。近所の人が内臓むき出しになり、身の毛もよだつ断末魔の叫びをあげていた、という証言もある。

壇から下りたオッペンハイマーが踏む真っ黒なかたまりは、原爆の熱線で焼け焦げた人のつもりとみられる。だがその質感は全体が均質でパサパサしていて、証言で語られている犠牲者とは全然違う。

オッペンハイマーの不安と葛藤を表したこれらの映像表現は、ヒロシマ・ナガサキの被害からは完全に乖離している。描かれたものは宙に浮いていて、現実とはまるきり関係ない。

この点については、「オッペンハイマーが想像したものだから実物通りではないのだ」と説明されているところを見かけた。

だが、このあたりがどうも腑に落ちず、それでいいのだろうかとモヤモヤしている人は多いのではないかと思う。どう評するかは、下記でしっかり書いていこうと思う。

当初の標的がナチス・ドイツだったとするのは誤り

次に、3と4についてだ。ストーリー展開やセリフからは、原爆の標的がナチス・ドイツから日本に変更されたような印象を受けるだろうが、これもまた明確に事実と異なる。事実は、アメリカ政府は大戦初期の段階で、原爆をドイツには使用しないと決定していた。

その理由は――まだ1940年代のことだ――あからさまな人種差別だった。当時のアメリカ政府は、ナチスが台頭したとはいえドイツ人は本質的には名誉ある民族なので核兵器を使うには値しない、とした。その反面で、日本人にはゴーサインを出したのである。

この歴史的事実はとてもデリケートなので注を入れておきたいのだが、アメリカは今でも日本人をそのように見ているという意味ではない。戦後のアメリカは、キング牧師に代表される公民権運動の努力を重ね、ついに人種差別政策は違法となった。長い苦しみの歴史があるからこそ、今日では世界有数に平等な社会づくりに取り組む国になっている。一般市民の間でも、人種問題への関心はとても高い。もっとも近年は人種差別に基づいた凶悪事件などがニュースで流れてくるので「そういう国なんだ」と思ってしまうかもしれないが、ニュースというのは悪い話題だけ見ざるを得ないものだ。実際のアメリカ社会では、人種差別に反対する声のほうが圧倒的に強いという。

2については、ギリギリでそうは言っていないと言えなくはないが、かなりの予備知識がある人でなければ誤解は必至と思われる。

映画『オッペンハイマー』の内容をそのまま事実として受け取ってはならないと、私は世界に向けて注意喚起したい。

キャスト―ハリウッドスターの豪華共演

『オッペンハイマー』には、ハリウッドのスター俳優が多数起用されている。

まず、主演を務めたキリアン・マーフィーは、アメリカンコミック『バットマン』を原作とした『ダークナイト』シリーズなど、数々のヒット作に出演している。過去をたどれば、2005年には『プルートで朝食を』でゴールデングローブ賞主演男優賞にノミネートされた経験もある。

またオッペンハイマーの妻・キティを演じたエミリー・ブラントも、『プラダを着た悪魔』や『メリー・ポピンズ リターンズ』など世界的ヒット作への出演歴がある。

脇役のラインナップもスターぞろいだ。元恋人・ジーナ役のフローレンス・ピューは、2019年に『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたばかりだ。本作では、ヌードで腰から上を撮ったカットがある。また、終盤で重要な証言をする科学者・ヒルを演じたラミ・マレックは、『ボヘミアン・ラプソディ』で主役のフレディ・マーキュリーを好演し、アカデミー賞主演男優賞を獲得した俳優である。

海外での評価

本作はアカデミー賞で、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、編集賞、撮影賞、作曲賞の7部門を受賞した。アカデミー賞は、アメリカ映画界で最高の栄誉とされている。

私が海外の映画批評に目を通したところでは、批評家からの評価は総じて高かった。例えばアメリカのレビューサイト「Metacritics」では、批評家69人の平均が90点となっている。

ではプロにはどのような理由で高く評されたのか、というと、キリアン・マーフィーの演技力や、映像テクノロジーを存分に活用した大作である点に称賛が集まっていた。クリストファー・ノーランの作品として最高傑作だとの見方も多い。

一方、厳しい評価も出ている。例えば、フランスの主要新聞・リベラシオン紙は

ノーランは、単純で退屈でばかばかしい物語をニスでごてごて塗りたくる以外には何もせず、複雑にし、混乱させ、人を束縛する。

と、星2つで酷評している。低評価した批評家の間では、無駄に長く筋立てが悪いという見方が多くみられる。

被爆者が描かれなかったことについては、批評家による映画としての評価より、一般観客の感想で言及が見つかる。アメリカの大手映画レビューサイト「IMDb」を見ていくと、

ノーランの映画はオッペンハイマーと米軍の視点にしがみつき、日本側の視点には少しも切り替えようとしない。

とか、

なぜかアメリカの行動と覇権を正当化しようとしているのに、広島と長崎の犠牲者の身に起こった本当の恐怖からは意図的に注意をそらせている。

といった声が投稿されていた。

社会的な視点で評価する批評家からもそのような意見は出ている。アメリカの大手映画レビューサイト「Rotten Tomatoes」には、

オッペンハイマーがうまくごまかした残虐行為の犠牲者には声がなかったのに、苦しめられる白人男性の天才を描いた映画をまた観ることに不快感を覚えた。

という評価が掲載されている。

クリストファー・ノーラン監督のプロフィールとその要点

監督のクリストファー・ノーランは、1970年、イギリス、ロンドン生まれの映画監督、脚本家、プロデューサーだ。作品は『ダークナイト』シリーズ(2005~2012年)、『プレステージ』(2006年)、『インセプション』(2010年)、『インターステラー』(2014年)、『ダンケルク』(2017年)、『テネット』(2020年)など。本作を製作したのは、ハリウッドでヒットメーカーとなり、勢いに乗っているタイミングだったといえるだろう。作風の面では、抽象的な映像を使った表現で知られる。

重要なのは、監督の国籍だ。ノーランは、出生はイギリスだが、母親がアメリカ人であるため、イギリスとアメリカ両方の国籍を持っている。プロフィールでは「イギリス系アメリカ人」と記載されていることが多い。監督のクリストファー・ノーランが原爆投下の当事者国・アメリカの国籍を持っていることは、『オッペンハイマー』という作品の歴史的・社会的意義を探る際に考慮を要する。

さらに経歴を見ていくと、ノーランは大学までイギリスで育っている。が、メディアでは、母親の関係で少年時代からアメリカに長期滞在した経験があると語っている。映画監督としてのキャリアは、ほとんどがアメリカのハリウッドで築かれたものだ。

映画『オッペンハイマー』レビュー―有害な芸術志向

『オッペンハイマー』という作品は「芸術志向」といわれる方向だが、芸術的ですばらしくはない。この芸術志向は有害だ。――それが映画館から出て行く私の感想だった。

以下では、作品全体に目を通した後、なぜ本作は被爆者を描くことを避けたのかを探っていこうと思う。

作品全体の傾向と印象―耽美的なミステリー調の政治ドラマ

まず、本作は上映時間が正味で3時間ある長い作品だった。また最新の技術がふんだんに使われ、特にIMAXの音響により、轟音は座席から体まで響いてきた。

序盤と終盤には、人の心理を抽象的な映像によって描く手法が多用されている。こうしたシーンは「芸術志向」とか「耽美的」といわれるタイプの映画として典型的だと思う。「耽美的」という言葉は日常ではあまり使わないので、意味を辞書から引用しておく。

たんび-てき【耽美的】

美にふけるさま。耽美主義の傾向があるさま。

(『広辞苑』第七版)

一般に、この手の作品は、知的だとか、哲学的な印象を与えがちだ。それを好むかどうかは人それぞれだが、一部に「これは芸術なのだ」と言って「あのシーンは何々を暗示しているに違いない」などと理屈をこねる人が必ずのように出てくる。良し悪しは別として、映画業界のひとつの風景ではある。有名なところでは、現代美術のようなセットと映像が特徴的なSF映画『2001年宇宙の旅』や、大人でも「こういうのが良いのか、いまいち理解できなくて首をかしげた」などと口にする『千と千尋の神隠し』はその方向の作品といえる。

ただ、作品が「耽美的」といわれるときは多くの場合、自己陶酔だという否定的なニュアンスも含まれる。作者が「芸術的な自分」に酔っている、ということだ。

私が実際に鑑賞して意外だったのは、ストーリーでメインとなっているのが人間関係だということだった。上記では抽象的な映像で心理を描いていると言ったが、それは部分的でしかなく、中盤にはほとんど出てこない。ストーリーは、スパイ疑惑や人物間のパワーバランスが軸となっており、主人公を陥れたのは誰なのかにスポットライトが当てられる。映画のジャンルとしては、オッペンハイマーの伝記や、原爆に関する歴史上の事実を扱った作品というより、ミステリー調の政治ドラマだという印象だった。

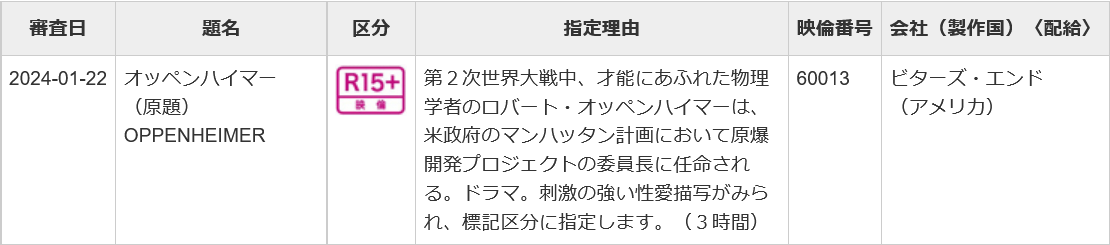

R15+指定の理由は性的シーン

本作は、映倫の審査でR15+に指定されている。対象年齢の審査は各国の映画団体によって異なるが、ほとんどの国で同じくらいのR指定を受けている。

私はR15+の表示から「ヒロシマ・ナガサキに関係する映画なんだから、きっときつい表現が出てくるんだろうな」と想像した。だが、調べてみたら違った。R指定の理由は、性的なシーンだ。被爆者にまつわる映像ではない。

該当するのは具体的にどのような描写だったのかというと、まず一つは若い頃のオッペンハイマーとジーナのベッドシーンがある。二人がヌードになっており、特にジーナは裸の上半身を映したカットがある。このジーナがトップレスである点は、各国で年齢指定の理由になっていた。

もう一つは、聴聞会でオッペンハイマーがジーナとの不倫関係を話す羽目になる場面だ。ここはイメージ映像で、全裸の二人が聴聞会のイスの上で抱き合うというものだ。

性的シーンとして芸術性は高いのか

では、映像美術の観点で見ると、これらの性愛シーンは芸術性が高いのだろうか。私はそうは評しない。

なぜなら、第一に、ストーリー上、全裸とか、トップレスのカットには必然性がない。聴聞会のシーンはイメージ映像だが、イメージだからこそよけいに必然性はない。

また、トップレスのカットが出てくるのは、どちらかというと説明的なシーンだ。映像美を追求する趣旨ではない。

さらに、ベッドシーンは平凡である。独創性はない。ノーランと違って写実的な映像を使うタイプの映画監督でも、熟考して手を尽くし、より芸術的な性愛シーンを撮る人はいくらもいるだろう。

一般に、サービスシーンを入れるというのは、観客の受けをとる最もチープな方法だ。キリアン・マーフィーが全裸になり、トップレスのフローレンス・ピューを見られるというだけで、一部の観客を大喜びさせられる。作者は何も考えなくていい。

作品全体を総合的に見れば、本作は必ずしも「芸術志向」とか「耽美的」とはいえない。ハリウッドスターのヌードがあり、ラストで主人公を陥れた黒幕が暴かれるストーリーからすれば、『オッペンハイマー』は芸術志向といわれる映像表現とは裏腹に、商業色の強いエンタメ志向の作品だと私は指摘したい。

全ては監督の取捨選択で作られた

意識すべき重要な点は、この映画で描かれたオッペンハイマーをめぐる事実は、ノーランによって取捨選択されているということだ。本作で描かれていない事柄は多々ある。ノーランが自分の作品にはいらないと切り捨てた事柄も、だ。

例えば、私は以前、NHKの「”悪魔の兵器”はこうして誕生した~原爆 科学者たちの心の闇~」というドキュメンタリーを見た。この番組によれば、オッペンハイマーは優秀だが競争心が非常に強い性格で、知り合いの科学者たちが次々ノーベル賞を受賞していくのに焦りと嫉妬を抱いていたという。実際の彼にはそのような一面があったといえるだろう。だが、ノーランの映画ではそのような性格は描かれていない。原爆の開発でノーベル賞をとれる可能性については、グローヴスがマンハッタン計画のリーダー職を打診するシーンで言及がないことはないのだが、ほんの一言だけで過ぎ去る。それが動機になるといった描写はない。本作では、オッペンハイマーが原爆の開発に必死な理由はナチスへの対抗一本ということになっている。

このように、原爆の開発をめぐる事実の中から、何を作品に取り入れ、何を外すかを決めたのは監督である。鑑賞する側は、この作品はあくまで監督・ノーランの主観と選択によってできているのだということを決して忘れてはならない。

広島・長崎の被爆者に触れないノーランの姿勢は執拗

本作が広島・長崎の被爆者を描かなかったことは、日本以外の世界で同時公開された直後からメディアで報じられた。私も新聞などを通して知っていた。

私が作品を実際に鑑賞して思ったのは、映画『オッペンハイマー』は被爆者を描かない姿勢が執拗だということだった。本作は正味で3時間もある上、被爆者の実態を入れられそうな箇所はかなり見つかる。それどころか、映さないほうが不自然だと思われるシーンもあった。なのにノーランは、それらを毎度ことごとく蹴ったのである。

広島への原爆投下は、オッペンハイマーが自宅でラジオを聞いて知る、という形で触れられる。この箇所は、直前で彼が深夜まで知らせの電話を待ってもかかってこないというシーンに続くものだ。つまり、ストーリーが焦点を当てているのは、「原爆の使い方を決める権限は政府が一手に持つのであって、科学者の彼は蚊帳の外だ」という点にあるいえる。言い換えれば、観客の関心を向けようとしている対象が、広島で起きていたことではないのである。

もう一つの被爆都市・長崎については、都市名がセリフに出てくるのみだった。

被爆者に触れることができたと思われるシーン

アート作品の中身は、全て作者の自由だ。

本作を通して見て、私は監督の創意工夫次第で被爆者の実態に触れることは十分可能だと思った。

それどころか、ストーリー中には、現実の被爆者を登場させないほうが不自然に思われるシーンすらあった。科学者が講演で原爆投下から31日後の広島の被害について話すシーンだ。ここでカメラは頭を抱えるオッペンハイマーに張り付いているのだが、講演会では被爆者の写真などをスライドで映しているように見える。それをわざとフレームの外に外しているような印象を受けた。

ちなみに、壇上の科学者が話す内容は「爆心地から1.6㎢以内は全員重症の大やけどを負った」「背中の皮膚が服のしま模様に焼けた人がいる」「自分は軽症なので幸運だったと言った人も後に放射能の影響で死亡した」という3点だ。だが、3時間もある映画のうちで、顔の映らない役が駆け足でしゃべるだけなので、訴求力はとても弱い。

仮に監督が作中は自分の世界だけにしたいと考えたとしても、伝記映画というジャンルでは、エンディングのスタッフロールで本人の写真や事実を紹介する作品が非常に多い。作品世界が幕を下ろした後に、そのような形で被爆者を紹介するという方法が考えられる。

広島・長崎の被爆者の実態を扱う機会はいくらでもあったのに、ノーランはそれをことごとく蹴った。意図的に避けているように思われる箇所すらあった。なぜなのか。

NHKのインタビューでも回答を避けたノーラン

日本での公開に先立つ2024年3月12日、NHKの報道番組「クローズアップ現代」はノーランへのインタビューを放送した。番組中で、NHKのアナウンサーは原爆の被害がなぜほとんど描かれなかったのか、被爆国・日本へのメッセージを求めたが、ノーランは

「映画をどう見てほしいか明言したくない」

などとして回答を避けた。

確かに、芸術の世界には「どう見るかは受け手の自由であって、作者が方向づけすべきではない」という考え方があることにはある。この姿勢をとるか否かはアーティストによって様々だが、「芸術志向」と呼ばれるタイプではそのように考える人が多い。

しかし、ノーランの言には疑問がある。

『オッペンハイマー』は全世界で公開された。ノーランがNHKの番組で製作上の意図を答えたところで、それを見聞きする人は日本の、そのまた「クローズアップ現代」3月12日放送分を見た人だけに限られる。観客全体からしたら、ごくわずかでしかない。それが作品の見方を決めつけるほど影響力を持つとは考えにくい。

ノーランの発言と作品との矛盾

なぜ被爆者を描かなかったかと質問したのはNHKだけではない。前年には、アメリカ、ニューヨークで行われた試写会で司会者が同じ質問をした。その際にノーランは

「オッペンハイマーの経験から逸脱したくなかった」

と答えた。その後もメディアで同様の回答を繰り返している。カメラを主人公に張り付かせ、観客がその人生を疑似体験するような作品を志したのが理由だとしているのである。

しかし実際に作品を鑑賞すると、カメラや心理描写が主人公・オッペンハイマーから外れるシーンは多かった。一例を挙げると、ストローズがおもしろくなさそうにオッペンハイマーを見つめているところは長回しでじっくり撮影されていた。極めつけは、聴聞会で、オッペンハイマーがジーナとの不倫関係を語るシーンだ。ここで心理を描写されているのは、キティである。

このように、本作はカメラが主人公からたびたび離れる作品である。よって、主人公の経験から離れたくなかったというノーランの説明とは矛盾する。ノーランは、これで主人公をじっくり追う作品を作った気になっているのか、あるいは本当の理由は別のところにあるかのどちらかだろう。

被爆者を執拗に避けた理由を探る

「どのように語るかは自由」は本当か

まず、本作が被爆者を描かなかったことについて、「原爆をどのような方法で語るかは自由だ」という見方が散見される。

例えば、核廃絶を訴える国際団体「ICAN」の国際運営委員・川崎哲は、「日本人の中には原爆投下後の広島や長崎の惨状が描かれていないことについて違和感を持つ方もいるかもしれないが、それも作品の一つの在り方」と語っている。

確かに、芸術の世界に、原爆の語り方はこうでなければならないという規則があるわけではない。アーティストは、自分の意思と意図に基づき、自由にクリエイティビティを発揮するものだ。それによって多様な見せ方が世に出てきて、人々はそのたびに考え、文化的に豊かになっていく。

被爆の惨状を描かなかったといえば、記憶に新しいのは漫画およびアニメ映画の『この世界の片隅に』だろう。この作品は、原爆の惨禍の描写を一切なくし、当時の一般市民の生活をじっくりていねいに描いた。これが原爆の新しい語り方として話題になり、日本で広く好感を持って受け止められた。

では、『オッペンハイマー』が被爆者を描かなかったのは「それも作品の一つの在り方」なのだろうか? 『この世界の片隅に』と同じことなのだろうか?

そう言われてもどこか納得できず、モヤモヤしている人は多いように思う。

『この世界の片隅に』との違い

まず、『この世界の片隅に』との比較だ。結論から言って、被爆者を直接描かなかったからといって両作を一緒くたにすることはできない。

『この世界の片隅に』は、要するに、読者が被爆の実態を知っていることを前提に、当時の一般市民の様子をじっくり具体的に描写することで、8月6日8時15分には無残な姿にされ、この世のどんな言葉でも言い表せない苦しみにもだえた彼らがもとは尊厳ある人間だったことをあぶり出した作品だ。言い換えれば、作品全体の趣旨が、被爆者の尊厳を描くことにある。

映画『オッペンハイマー』に、被爆した方々の尊厳への言及はない。

現実の出来事を作品の題材にするということ

もし本作が、架空の世界で架空の黒魔術を開発した魔法使いの葛藤を描いたファンタジー映画だったとしたら問題はなかっただろう。

しかし、本作が題材にしたのは現実にあった出来事だ。しかも、その出来事とは、ヒロシマ・ナガサキである。非戦闘員の民間人に対する無差別大量殺戮である。犠牲者には大勢の子どもや赤ちゃんも含まれる。生き残った方々も、めちゃくちゃにされた人生と、原爆症、そして心的外傷に七十余年もの間苦しみ続けている。

自分の作品で何を扱うかはアーティストの自由だ。ただし、映画監督が現実の出来事を作品の題材として選んだなら、当然ながら作品外に関係者が出てくる。原爆の開発者をテーマに選べば、被爆者やその関係者を自動的に巻き込むことになるのである。作品が公開されれば、その内容は現実社会に影響を与える。

ここで作者に発生するのが、社会的責任である。被爆者を巻き込んでおきながら「自分が好きなように創作して何が悪い」と言い放てるほど自由は浅いものではない。

ノーランは満足だろうが、被爆者は蚊帳の外

本作には、正味3時間ある全体を通して、「被爆者の方々がこの映画を見てどう思うか」という視点が見受けられなかった。

それどころか、内容からすれば、この作品の是非をめぐって被爆者の間に対立を生みかねない。

映画『オッペンハイマー』に満足しているのは、ノーランである。被爆者の存在は眼中になかったようだ。

被爆体験を抽象化することの暴力性

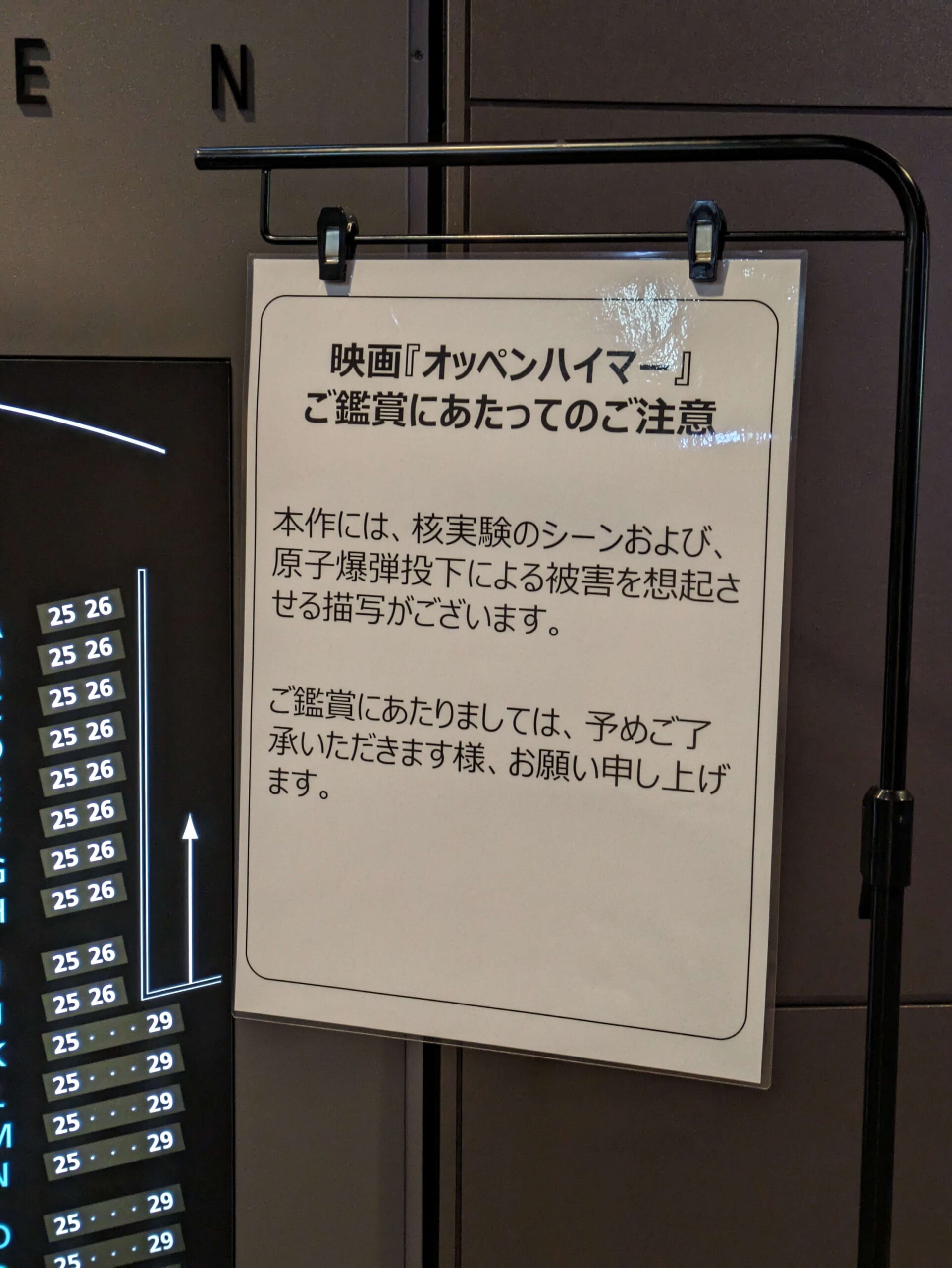

映画館では、入口の前に「原子爆弾投下による被害を想起させるような描写」が含まれていると注意書きが出ていた。

作中には、被爆者そのものではないが、それを想起させ得るシーンが一つだけある。広島への原爆投下が発表され、オッペンハイマーが拍手喝采で歓迎されるシーンで、彼が想像する原爆の被害者を目の前の景色に投影する箇所だ。ノーランが得意とする、心理を抽象的な映像で表現する手法である。

だが、主人公が見るこうしたビジョンは、現実には存在しないし、存在したことがないものだ。根っこのないただの空想である。

あらすじ紹介で指摘した通り、熱線と放射能を受けた人の顔にななめ縦のしわが寄ったということは現実には起こっていない。私は、映画『オッペンハイマー』の映像表現によって原爆による外傷がこの程度の軽いものだという印象が世界に広まってしまうことを危惧している。

また私の目では、オッペンハイマーが踏んで崩した黒い物はジンジャーマンクッキーのようにデフォルメされた形でしかなく、質感もクッキーのように軽くパサパサしていて、8時14分まで生きていた人の亡骸には見えなかった。このおかしさには、学校で習った知識だけで十分気付くだろう。黒いパサパサした物体には、美術スタッフの不勉強が表れている。美術スタッフからこの物体が上がってきてゴーサインを出した監督も、だ。

このシーンから、広島・長崎の被爆者の身に起こった人身被害は全く伝わらない。映像に出てくる物は、現実のヒロシマ・ナガサキから切り離されている。被爆者一人一人の「具体性」がそぎ落とされている。

私は、被爆者が受けた人身被害を抽象化すること自体に暴力性が横たわっていることを指摘したい。原爆による被害が、ノーランが望む映像表現のための「素材」にすぎなくなっているのである。

これが「芸術志向」のやることなのか。もしそうだと主張するなら、それはノーランの自由だが、芸術の価値を下げる結果にはなるだろう。芸術というのはこんなことをやるものなんだ、と。

アメリカ人への忖度はあったのか

監督はなぜ被爆者への言及を執拗に避けたのか。その理由をあれこれ考えていると、アメリカ人の感情に忖度したのか、という可能性が頭に浮かんでくる。

原爆投下以前から日本に戦争を続ける国力がなかったことは、日本では誰もが知る常識だろう。当時、日本では物資が不足。旧日本軍はパイロットに十分な燃料を与えられなくなったゆえに特攻という残酷な作戦を編み出した。一般市民は生活に困窮し、国中に飢えが広がっていた。

だが、一部のアメリカ人が「原爆が戦争を終わらせた」「原爆で日本を降伏させたことで最終的な戦争の被害者を減らすことができた」という考えを信じ込んでいることは広く知られている。

もっとも、このような考えを持つ人は時代とともに減ってきているという。アメリカの調査会社・ギャラップの調査によると、日本の都市に原爆を使ったのは「良かった」と答えた割合は、原爆投下直後の1945年8月10日~15日には85%にのぼったが、1990年代以降は50%台を推移し、CBSテレビが同じ調査を2016年に行った時には43%まで減っている。さらに世代別で見ると、65歳以上では50%に達するが、55~64歳では49%、45~54歳では42%で、35~44歳および18~34歳では37%と、若い世代ほど低くなっている。

来年2025年には、終戦から80年になる。この間、アメリカにもいろいろなことがあった。アメリカも変わったのである。

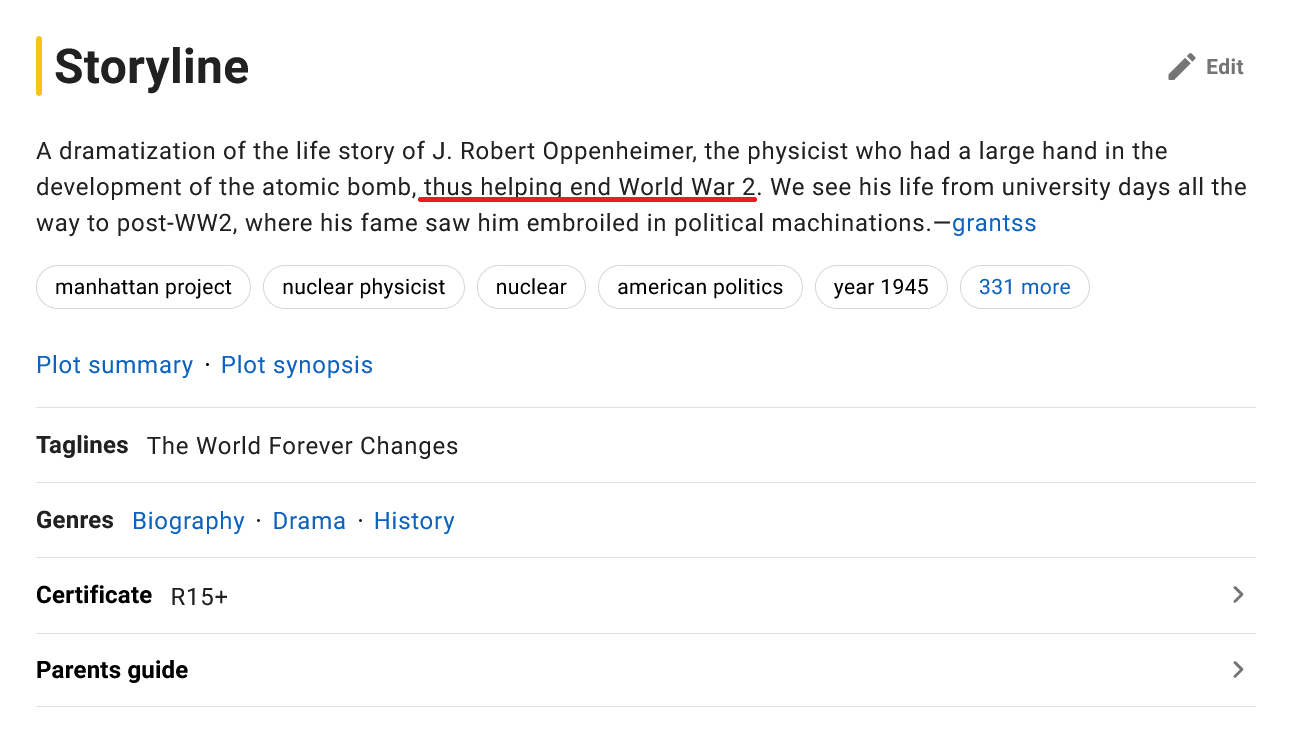

だが、そのような考えが依然存在しているのもまた事実だ。「IMDb」の『オッペンハイマー』あらすじ紹介には、原爆の開発が「第二次世界大戦の終結を助けた」と記載されている。あらすじの筆者はそう思い込んでいるらしい。

原爆投下以前から日本に戦争を続ける国力がなかったという事実には、作中で一応言及があった。ヒトラーの自害が伝えられたシーンで、オッペンハイマーがチームの科学者から「日本の敗北は確実だ」と指摘されるという形だ。だが、それはセリフ一言だけであっという間に流れていってしまうので、表現としてインパクトが強いとはいえない。アメリカの大手映画レビューサイトで「(原爆が)第二次世界大戦が終わるのを助けた」と記載されたことは、その情報が観客の記憶に残らなかったことを証明している。

もし映画『オッペンハイマー』で原爆の残酷さを描いたとしたら、原爆投下が役に立ったと信じ込んでいる一部のアメリカ人には受けなかっただろう。巨額の製作費を投入したのに、怒りを買ってしまったかもしれない。

私はノーランに質問してみたい。被爆者を直接描かないと決めた理由に「アメリカ人への忖度はありましたか?」と。

もし答えがイエスなら、私の次の質問は「もし映画で広島・長崎の被爆者を直接描いていたらヒットしたと思いますか?」そして「アカデミー賞をとれたと思いますか?」である。もし忖度はなかったというなら、次はNHKと同じ質問「被爆者を描くのを避けたのはなぜですか?」に進む。

「原爆が戦争を終わらせた」という考えが生まれた背景

では、なぜ「原爆が戦争を終わらせた」という考えがアメリカで広まったのだろうか。本作を評価するための参考として、事実を簡単に説明しておこうと思う。

1945年当時、トルーマンは、次の大統領選で再選を目指していた。トルーマンは、もし原爆による残酷な被害がアメリカ国民に知られたら支持を失うだろうと恐れた。そこで国民に示したのが「原爆が戦争を終わらせ、結果的に被害者を減らした」というストーリーだった。トルーマンは個人的な野望のため、「原爆投下は良かった」と言いたかった。自国民にそう信じさせようとしたのである。

始まりは、たったこれだけのことだった。だがその後、トルーマンが大統領の座に居座るためのプロパガンダは独り歩きしていく。原因の一つは、報道規制によって、広島・長崎の被害が長い間報じられなかったこと。ごくシンプルに、アメリカ人は広島・長崎で具体的に何があったか知らなかったのである。そして、「原爆によって戦争の被害者を減らした」という言葉がアメリカ人の耳に心地よかったことだ。作られたストーリーは右翼や一部の退役軍人に信奉され、やがてアメリカ国内で影響力を持つようになった。

映画ではこうした経緯はノータッチだった。作中のトルーマンは「科学者との対比における政治家」という役どころで登場しており、歴史上の事実にはほとんど焦点が当てられていなかった。

私が見たのは「古い西洋」

私がアメリカの映画情報を調べたところ、本国では人種との関わりに関心が寄せられている様子だった。「IMDb」のQ&Aには、「マンハッタン計画に関わった黒人はいましたか?」という質問が掲載されている。

だが、私が『オッペンハイマー』に見たのは、アメリカの人種差別というより、古い西洋の人種差別意識や植民地主義・帝国主義思想だった。単位が「アメリカ」ではなく「西洋」だと思ったのである。

西洋文明といえば、豊かで多様な文化・芸術や、進んだ医療に科学技術、おいしい料理などすばらしい文化で世界に知られている。明るく開放的な雰囲気や、人々がフレンドリーでコミュニケーション上手なのも有名だ。しかし他方では、過去に、地球規模で人道危機を引き起こた暗黒の過去がある。その裏には、人類最悪の思想がある。

「人種差別」と聞くと、だいたい思い浮かんでくるのは、人に危害を加える行為だと思う。肌の色を見たとたんに悪い態度をとるとか、暴言を吐く、笑いものにする、といったものだ。しかし、古い西洋の人種差別には、そういうのとは異なるパターンがある。「非西洋人が眼中にない」という形の差別意識と、「扱う量が少ない」という形の差別だ。

映画『オッペンハイマー』で広島・長崎の被爆者が触れられなかった背景として、私は古い西洋の差別思想があると考えている。以下でどういうことかを説明していきたい。

西洋の人種差別・植民地主義・帝国主義思想はこうして始まった

さて、そもそも、なぜ西洋文明は、世界史上まれにみる侵略戦争や残虐行為をくり返したのだろうか。一体どんな事情があって人種差別を始めてしまったのだろう。原因をさかのぼっていくと、その根底にはキリスト教の「神の教え」や「神の祝福」という概念がある。

西洋文明を形作った要素の一つであるキリスト教は、「イエス・キリストが地上にやって来る前の世界では、人々はどう生きればいいか分からず、退廃的な生活をしながら苦しんでいたが、イエス・キリストが『神の教え』を広めたことで人は正しい生き方が分かるようになり、世界は変わった」という教義を核心としている。これは、裏を返せば、「神の教え」の外の人々は「自分たちより遅れている」「間違っている」ということになる。また、キリスト教には、「神の祝福」によって初めて自分が価値ある存在になれるという感覚が根付いている。これも裏を返せば、教団外の人々は存在価値が低く、取るに足らないことになる。ここに「『神の教え』や『神の祝福』の外」に対する強い差別意識が生まれたのである。

大航海時代になると、西洋人はアフリカや南米、アジア諸国と初めて出会う。ここで西洋特有の優越感と差別思想は肌の色と結びつき、今日に続く人種差別の型ができあがった。

この時代から、西洋諸国は世界中の文化や言語を破壊して回った。キリスト教と異なるものは破壊してかまわず、それどころか、「間違っている」ので破壊するのが「善」だということになるからだ。こうして「神の教え」「神の祝福」という概念は、地球規模での侵略戦争と残虐行為を支える精神的な柱となった。

西洋では、ほんの百年ほど前まで、こうした一連の差別が「正義」として行われていた。西洋人は、「神の教え」「神の祝福」の外の人々は「劣っている」「汚い」「取るに足らない」等々と信じなければならなかったのである。

恐怖とつじつま合わせから生じた、差別的で病的な現実認識

しかし、「イエス・キリストが世界を変えた」という教義と現実は矛盾だらけである。実際に西洋の外へ行ってみれば、「神の教え」などなくても人々が退廃的な暮らしなどしていないのは言うまでもない。むしろ、内部が慢性的に立ち行かず、ついには侵略戦争に出たのは西洋のほうだった。

ならば「イエス・キリストが世界を変えた」という世界観が違いますねと言ってしまえばいいではないか。今日よくやっているように「差別思想反対」とプラカードをかかげてねり歩けばいいではないか。普通はそう考えるだろう。

だが、西洋では、そう言えない恐怖の時代が千数百年もの間続いた。なぜなら、キリスト教では「神の教え」は絶対に正しいとされており、少しでも疑うことは反逆だとされていたからだ。もし「神の教え」は正しくないなどと口にしようものなら、捕まって殺される。周囲から「善人」だと思われていなければ、自分が「外」に蹴落とされ、差別される側になってしまう。

このような差別と恐怖から、西洋文明はキリスト教と必死につじつま合わせをしてきた。自由がなく、恐怖によって支配されていた昔の西洋人たちは、内心で自分を納得させようともがいてきた。そこで染みついたクセの一つが、「非西洋人のことに触れない」というものだ。非西洋を意識の中から消してしまえば教義の矛盾に行き当たらなくてすむ、というわけだ。

西洋はここ二百年ほどで近代化が進み、変わってきた。キリスト教は残ってこそいるものの、普通の人は形だけで、ほどほどに付き合っている。はっきりと反対する人も少なくない。だが、恐怖の時代に染みついたクセや考え方のパターンは西洋社会から消えたとはいえない。そのゆがんだ現実認識が、現代西洋の人種差別となって表れるのである。

価値判断のおかしさ―被爆者はそんなに軽い存在なのか

映画『オッペンハイマー』のレビューに戻ると、広島・長崎の被爆者を描くことを執拗に避ける姿勢に私が見たのは、「非西洋人の存在感がうすい」という形をとる、古い西洋の人種差別意識だった。

アート作品の中身は、全て作者の自由だ。上映時間正味3時間の全ては、ノーランの取捨選択でできていると言った。

そもそも、なぜ核兵器は問題なのか。原点まで戻れば、それは被爆者一人ひとりが想像を絶する痛みと苦しみ、悲しみを与えられたからだ。人間の尊厳を根こそぎ奪われたからだ。原爆というテーマにおいて、被爆者はメインのはずだ。

なのになぜノーランは広島・長崎の被爆者をことごとく捨てる要素に振り分けたのか。原爆をテーマに選んでおきながら、ハリウッドの内輪に閉じこもったのはなぜなのか。作中に必然性のないヌードを入れる余裕はあるのに、世界でたった二つだけの被爆都市・長崎のことは都市名をセリフに出しただけである。価値判断のバランスがおかしくないだろうか。

ビジョンが実物と違うのはオッペンハイマーの想像だからだと言う。だが、そんなことを言ったら私だって条件は同じだ。私は1945年8月6日の広島と8月9日の長崎にいたわけではない。私は全身が焼けただれて真っ赤になり、焼けた皮膚が垂れ下がり、眼球が落ち、どこの誰なのか、男か女かすら分からなくなった人を実際に見てはいない。だが、こう証言を聞けば状況は理解できる。なのにオッペンハイマーが想像したのが顔にしわが寄った人やサクサクした黒いかたまりだということは、ノーランは彼が理解力がない人物だったとでも言うのだろうか。

しかも、作品の外でも被爆者は蚊帳の外だった。本作がアカデミー賞にノミネートされていた頃、出演俳優らは文書を発表して核廃絶のアピールを行った。文書にはオッペンハイマーの孫が署名している一方、内容は人類の将来を脅かす核の脅威とアメリカ国内での核実験の被害にとどまり、被爆者には言及しなかった。この扱いの差はどこから来るのか。

その背景には、ノーランを筆頭とする『オッペンハイマー』製作者が自覚しているかどうかは分からないが、西洋の「外」を軽く扱う、古い西洋の人種差別意識と偽善があるように思う。

差別は悪であり、悪はいつも狡猾だ。差別は、まるで空気にとけこんでいるがごとく、はっきりと正体を現しはしない。ならば、なおのこと、逃げ隠れする差別意識を鋭く見抜かなければならない。

他にもみられる「古い西洋」の痕跡

私が見た「古い西洋」の痕跡は他にもある。

一つは、妻キティと全裸のジーナがにらみ合うイメージ映像に表れた女性観だ。二人の顔はそれぞれ真正面から撮影され、交互に映される。激しさを強調する、強い映像表現である。古い西洋には、男性が女性をはやし立てるような独特な差別的女性観がある。私はこのシーンを見た瞬間、これは西洋だなと気が付いた。

もう一つは、「世界を破壊した」という言葉だ。はっきり言って、これは誤りだ。原爆が破壊したのは、犠牲者の命であり、皮膚、眼球、内臓、人間としての尊厳、その人のすべてだ。生き残った方々の、原爆症がない身体、心的外傷がない心、父、母、きょうだい、友人、得られなくなった将来、大切なものすべてだ。プラスして建物や家財道具など物の類である。ノーランはその具体的な被害を「世界」にすり替えた。巨大でロマンチックな概念を持ち出して被害加害関係をうやむやにするのは、暗黒の時代に由来する西洋の悪いクセである。

この映画には、古い西洋の悪しき思想と文化がべっとりと染みついている。

鑑賞する人・した人へ―2つの注意点

2024年3月末に本作が日本で封切られると、予想通り批判的な意見が噴出した。だが一方では、「核兵器について考えるきっかけになる」といった比較的好意的な感想も聞かれたと報道されていた。少なくとも、私はそういう新聞記事を見た。

私は、そういう人に向けて注意すべき点を2つ指摘したい。読者を「どんな感想を持つのもあなたの自由です」と言って突き放してしまえば、人々がかく乱され、かえって悪い結果を招きかねないと危惧するからだ。

芸術志向の作品は過大評価されやすい

まず注意を喚起したいのは、「芸術志向」といわれるタイプの芸術作品の見方だ。

本作のように、一見何を言っているのか意味の分からない表現を使った作品は、独り歩きして、実際以上の評価を得ることがある。「はだかの王様」になりやすいのだ。『オッペンハイマー』を鑑賞する際には、「王様ははだかだよな?」と内心では思っているのに「さすが王様、本当に素敵なお召し物だこと!」と口にする民衆の一人になっていないか、自分に問う姿勢をとることを強くすすめる。

「芸術志向=優れている」というわけではない

ポイントは、「芸術志向」とか「耽美的」といわれる一見意味の分からない表現方法は、直接的な表現より優れているというわけではないということだ。

このことは、例えるなら、画材の違いのようなものだ。水彩絵の具と、クレヨンと、油絵具のうちどれを使ったかによって、絵のうまい下手は決まらない。画家は、自分はどれが好きか、自分の描きたい絵に合っているかで画材を選ぶ。水彩絵の具と、クレヨンと、油絵具の間に優劣はない。映画で使う映像もこれと同じだ。

映画への評価は、作品全体になされる。ストーリーは見る人を引き込むようおもしろくできているか。まとまりは良いか。筋立てはきれいか、それとも無駄があるか。役者の演技力はどうか。カメラワークは効果的か。映像の仕上がりは良いか。音楽とのからみはうまかったか。また、社会的な視点だと、作品は何を描き、作者の見方は的を射ているかどうか。――映画への評価は、それらを総合して下される。

したがって、抽象的な映像で内心を表す表現が使われるというだけで、本作を知的だとか、哲学的だ、芸術的だなどと感じたとしたら、それは誤解である。

宣伝文句で埋めつくされている日本メディアの悲しい現状

もう一点注意を促したいのは、もし読者がこの映画に好意的な感想を持ったとしたら、プロモーションに影響されてはいないかということだ。

上記では西洋の暗黒の歴史を解説した。ひどい話だと思うだろう。

だが19世紀の世界には、そんな西洋の骨組みをコピーした国があった。――日本である。歴史の授業をざっとおさらいしておくと、明治時代、西洋の列強国を目の当たりにした政治権力者たちは、自由民権運動を上から押さえつけ、イエス・キリストを天皇に置き換えて、国民を統制する国家体制を作った。それが大日本帝国であり、アジア太平洋地域を血に染めた天皇制ファシズムである。

「皇軍」は近隣諸国を侵略し、現地の人々に、略奪、暴行、殺害と、蛮行の限りを尽くした。

同時に、国内では国家による言論統制が敷かれた。明治・大正期に活発に行われた言論は、軍国主義の高まりによって死滅した。

私が言論活動の中でくり返し訴えてきたのは、日本の言論は今日もなお立ち直っていないということだ。

戦後、日本国憲法によって国民はようやく人権がフルに保障された。ただ同時期に、日本政府は高度経済成長へ舵を取る。言論を十分立て直せないうちに、世間には商品の宣伝があふれかえったのである。

いまの日本社会で、宣伝文句というのは、なにもチラシや看板、CMだけで流されているのではない。私たちの周りには、ステルスマーケティング(ステマ)が当たり前のものとして氾濫している。ステルスマーケティングとは、広告に見えないよう、ニュースや新聞記事、レビューなどに見せかけた広告のことだ。つまり、ニュースや「映画レビュー」であっても、実際には映画会社が広告費を出して流してもらった広告にすぎないというケースが非常に多いのである。

以上のような暗黒の歴史から、日本の既存のメディアは独立性が低い。参考までに、「国境なき記者団」が毎年発表する「報道の自由度ランキング」で、日本は180か国中68位である。私たちは、日々触れているニュースや新聞、ネットメディアの質はその程度のものでしかないということに、まず気付かなければならない。

著名人のコメントが出るまでの内情

本作の公式サイトには、元広島市長や『この世界の片隅で』作者など、著名人の好意的な感想が多数掲載されている。「あの人がそう言うなら悪くないのかも……」という気がしてくるかもしれない。

しかし、業界の内情を知れば、もっと慎重になるだろう。

映画のプロモーションでは、映画会社が出版社などにコンタクトし、作家にコメントを書いてもらうよう打診するのがすっかり慣習となっている。これは型にはまったルーティーンワークといった感じで、映画会社と作家との間にコミュニケーションはない。打診が来ると、作家はそれを仕事として受けるかどうかを検討する。受けると決めた場合、字数を守り、締め切りまでに書いて返すのである。謝礼は1万円前後が定番だ。

つまり、映画の広告や公式サイトにコメントを寄せている著名人は、自主性のない受け身の立場でしかない。本人がその作品に興味を持っていたかは関係ない。そして何より、「宣伝の仕事」なのだから作品については良いことしか言わない。否定的な評価や感想を言うことはない。

著名人のコメントは、本音とは限らないのである。

「議論=この作品についての議論」だと見抜く目を

ステルスマーケティングと関連して指摘したいのが、「この映画は核兵器や原爆を考えるきっかけになる」という意見だ。

確かに、本作は大きな話題にはなった。私が指摘したいのは、その話題とはこの映画の話題であって、核兵器についての議論ではないという点だ。出演したハリウッドスターやクリストファー・ノーラン、アカデミー賞はエンタメニュースでたくさん取り上げられた。映画の是非だったら議論になったかもしれない。だが、本作をきっかけにヒロシマ・ナガサキや世界の核兵器廃絶への注目が高まった形跡はみられない。

オッペンハイマーという人物に関する資料なら、この映画の他にいくらもある。ドキュメンタリーや書籍で事実を調べられる。本作の筋立ては作中現在と回想の行き来が多く、語り方としてはうまいとはいえない。

ヒロシマ・ナガサキについてなら、被爆者の方々が貴重な証言を残している。広島市と長崎市は原爆資料館を建て、質の高い資料を提供している。毎年8月6日、8月9日に平和祈念式典が催され、テレビで中継されている。「ICAN」がノーベル平和賞を受賞して世界の注目を集めたこともある。

世界の核兵器廃絶に、映画『オッペンハイマー』は不要である。むしろ、世界中の観客に広島と長崎での人身被害が伝わらず、誤解まで与えるならば、こんな映画は存在しないほうがよかった。

おわりに―最終評価はこれから下される

芸術志向といわれるタイプの作品だが、芸術的ですばらしい出来ではない。この芸術志向は有害だ。――これが本作に対する私の評価である。

本作には、原爆を開発した科学者がテーマなのに広島・長崎の被爆者を扱わないという致命的な問題がある。にもかかわらず、芸術を気取ってすかした見せかけは、観客を煙に巻く。「自分は理解できていないのではないか」と自信を失わせることで、否定的な意見を出にくくしている。民主的な社会にとって、非常に有害である。

さらに、ではそんなに美を追求した作品なのかと見ていけば、芸術性はさほど高くなかった。確かにIMAXのような最新の技術はふんだんに使われている。だが、映画は映像テクノロジーコンテストではない。作品全体としては粗が多く、方向性の面でも商業色が強かった。

極めつけは、被爆者を描かなかった理由をメディアから質問されるたび、ノーランが毎度毎度「芸術への考え方」を煙玉にして逃げたことだ。これでは芸術への冒涜ですらあるだろう。

ノーランは世界平和のために活動する善人の気分にひたっているかもしれない。しかし、それが実際に世界の役に立つことだったかどうかは客観的に判断される。少なくともここに一人、「ファッションとしての核廃絶アピール」だと考えた人がいる。

2024年の時点で、本作はアカデミー賞7部門受賞の栄光に輝いた。だが、今後の評価は分からない。ノーランのコントロール下にはない。

フラッシュまぶしいアカデミー賞受賞式。舞台でオスカー像をかかげたクリストファー・ノーランの頭にはなかったようだ。栄光から転落し、問い詰められるオッペンハイマーは、今後の自分かもしれないということが。

関連記事・リンク

著者・日夏梢プロフィール||X(旧Twitter)|Mastodon|YouTube|OFUSE

叙勲・褒章、国民栄誉賞とその辞退者―調べてわかった驚きの過去 – 原爆投下の実行責任者であるアメリカのカーチス・ルメイ空軍大将へ、日本政府が勲一等旭日大綬章(当時)を授賞したという衝撃の事実を解説しました。

戦争体験談は現在、風化どころか不足中―各世代への提言 – 日本人に向けて提言を書きました。

映画『ライフ・イズ・ビューティフル』あらすじと感想―愛しく悲しい極限の笑い – こちらはユダヤ人大量虐殺をコメディという方法で描いた映画です。この作品は、強制収容所の描き方が十分でないという指摘はあるものの、その残虐さを笑いによって鋭く指摘することには成功しています。

映画『2001年宇宙の旅』あらすじ・解釈・感想―人の個性は本当にいろいろ – スタンリー・キューブリック監督の代表作で、「芸術志向」「難解」といわれる映画の典型。

『千と千尋の神隠し』考察と論評―両親、坊、湯屋が表象した戦後日本 – スタジオジブリ、宮崎駿監督の代表作。こちらも「難解な映画」といわれ、「このキャラクターは〇〇を表しているのではないか」などと議論にいそしむファンを生んでいます。